Verità e Potere: Leggere tra le Righe dell'attualità

Nella storia delle società umane, c'è un filo conduttore che attraversa epoche e confini: la capacità di alcuni leader e istituzioni di costruire narrazioni potenti, spesso distorte, per giustificare ambizioni che, più che collettive, sono personali. Questi miti, tessuti con parole abilmente selezionate e omissioni deliberate, si radicano nella percezione pubblica e diventano lo strumento più efficace per spingere intere nazioni, mercati e individui a muoversi verso un obiettivo specifico.

Prendiamo il caso, emblematico e paradigmatico, di chi propone l'acquisizione di territori strategici come un atto di protezione nazionale o di contrasto alle ambizioni di altre potenze economiche. "Abbiamo bisogno della Groenlandia", si può dire, sotto il manto della necessità di contrastare l'espansione di un blocco economico rivale. Ma questa affermazione, apparentemente innocente, nasconde un intero ecosistema di interessi personali, economici e politici che si alimentano della paura di un nemico comune. Quella paura, però, è spesso amplificata artificialmente, con omissioni e distorsioni che spingono l'opinione pubblica a schierarsi senza reale cognizione di causa.

Non sono solo i leader politici a tessere queste trame. Le agenzie di rating, con i loro enigmatici giudizi sui mercati, sono spesso protagoniste di un gioco ancora più subdolo. Un abbassamento del rating di una nazione può scatenare il panico, influenzare gli investitori e destabilizzare intere economie. Eppure, dietro quei numeri e lettere, ci sono logiche che talvolta sembrano rispondere più a interessi geopolitici e strategici che a valutazioni economiche oggettive. Il terrorismo economico è un'arma silenziosa ma potentissima, che opera nell'ombra con una precisione chirurgica.

Le istituzioni internazionali, che nascono con l'intento di garantire stabilità e giustizia globale, non sono immuni da queste dinamiche. Anzi, in alcuni casi, prendono posizioni che sembrano favorire il consolidamento del loro potere piuttosto che l'interesse delle nazioni che rappresentano. Decidere chi aiutare, come e quando, diventa un atto di politica travestito da neutralità. Una neutralità che, tuttavia, svanisce nel momento in cui si analizzano i benefici tangibili che quelle decisioni producono per pochi, a scapito di molti.

Tutto ciò si inserisce in una spirale di estremizzazione delle posizioni, dove la creazione di un nemico comune non solo divide le società, ma alimenta catastrofi umanitarie che ricadono sulle popolazioni già vulnerabili. Questi popoli, spesso oppressi da dittatori e lasciati senza sostegno dalle potenze globali, si trovano intrappolati in un sistema che perpetua il loro isolamento. La costruzione di muri, le deportazioni e la mancanza di solidarietà sono il risultato di una politica miope che ignora la sofferenza umana e la dignità.

Nel silenzio delle società del primo mondo, che spesso mancano della capacità di comprendere la realtà complessa di queste crisi, si promuove indirettamente l'ascesa di figure politiche che erodono le democrazie più avanzate. Il cittadino comune, distratto da narrazioni polarizzanti e semplificate, viene spinto a sostenere politiche divisive senza rendersi conto delle loro implicazioni.

Il vero collante di tutte queste dinamiche è la comunicazione. Una comunicazione che, invece di illuminare, oscura. Omissioni chiave trasformano questioni complesse in semplici dicotomie: noi contro loro, il giusto contro lo sbagliato, il salvatore contro l'oppressore. La retorica si infiamma, il dibattito pubblico si polarizza, e in quel caos emergono vincitori che non rappresentano mai davvero il bene comune. Il mito della potenza si rafforza, così come quello della prepotenza, mentre il cittadino comune resta intrappolato in una narrazione che lo spinge a prendere posizione senza offrire gli strumenti per comprendere.

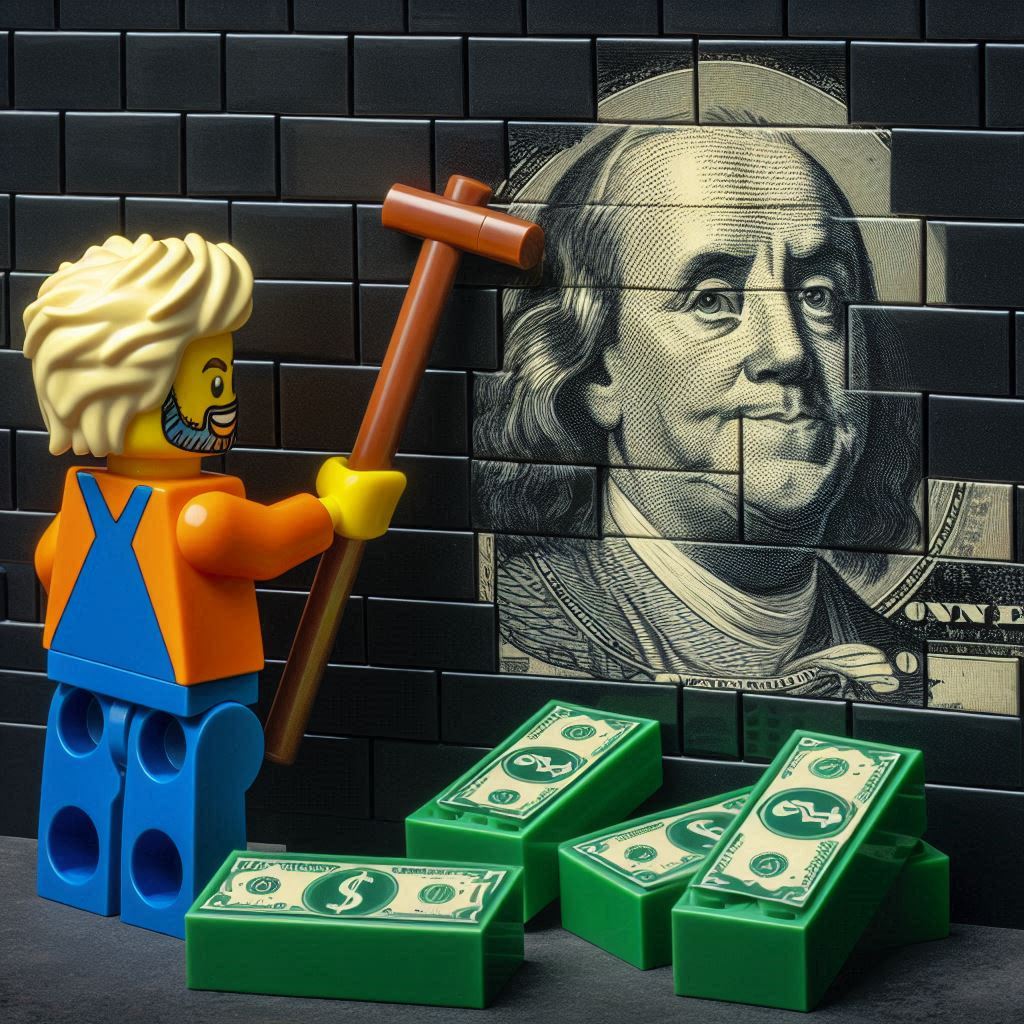

Le domande che sorgono da queste riflessioni sono profonde: come possiamo smantellare questo ciclo? Come possiamo spingere verso una comunicazione più trasparente, verso istituzioni realmente democratiche, verso un sistema economico che non alimenti la paura ma favorisca la cooperazione?

La risposta, forse, risiede nella capacità collettiva di mettere in discussione ciò che ci viene detto, di cercare informazioni indipendenti e di non accettare mai passivamente ciò che appare come una verità unica.